Entrevista com Douglas Rodrigues Barros por Rodrigo Gonsalves.

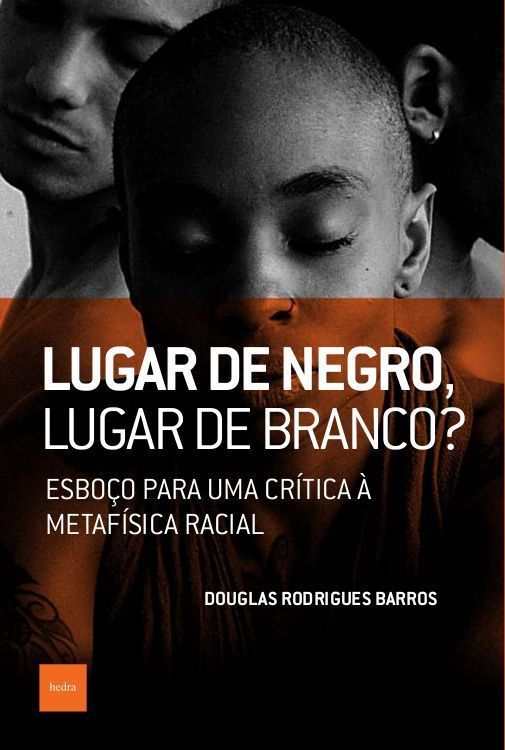

Douglas Rodrigues Barros é formado em filosofia (mestre e está encerrando seu doutorado pela Unifesp) e publica, no próximo dia 15 de março, na livraria Plana, a obra Lugar de negro, Lugar de branco? Esboço para uma crítica à metafísica racial pela editora Hedra. Cabe aqui salientar que se trata de uma obra necessária diante do contexto político atual, um título que lança um olhar preciso e se dedica acerca das questões de negritude e raça, sem abrir mão tanto do compromisso filosófico quanto da atenção diante das complexas relações subjetivas no capitalismo tardio.

Encontramos Douglas Rodrigues Barros na sua casa na periferia de Itaquaquecetuba. Com um ar tranquilo nos recebeu sentado com sua gata, Preta Pagu, passando por entre suas pernas.

Douglas é pai recente e respondia às questões enquanto se atentava à sua filha. E, foi quando a pequena Rosa finalmente repousou, que Douglas incontestavelmente explorou as inquietações deste diálogo numa fala carregada de dialeto filosófico e ar de profundo incômodo quando se dava conta disso. Com tino e espírito, porém, a entrevista rapidamente tornou-se uma conversa instigante e aqui, o que encontramos, são alguns dos elementos centrais discutidos naquela tarde chuvosa eivada de latinhas de cerveja, piadas sobre a vida e bom humor.

Rodrigo Gonsalves (RG): Hegel, o filósofo alemão, além de estar presente ao longo de sua obra parece ainda que conseguimos encontrar uma espécie de compromisso em demonstrar como seus desenvolvimentos conceituais podem suscitar insights cruciais para a realidade brasileira. Por que resgatar Hegel para lidar com a questão da negritude em pleno 2019 no Brasil?

Douglas Rodrigues Barros (DRB): “Hegel é um fantasma que qualquer pensamento consequente tem que prestar contas. Não me ocorre nenhum outro filósofo que tenha dado tanta importância para figura do Outro antes de Hegel. Ele não só abre a questão de alteridade e da diferença, como alia ambas noções ao chão do tempo cumulativo, isto é, do tempo histórico. Um Outro constitutivo do Eu, uma diferença que me constitui e me delimita. Diferença que, afinal de contas, é a única coisa que temos em comum. Eu gosto de brincar e dizer que o hegelianismo é um grande equívoco produtivo assim como o anti-hegelianismo. Equívoco, porque todo mundo que vem depois de Hegel, e se preocupa com filosofia, diz saber algo sobre ele quando na verdade as opiniões e interpretações são radicalmente antagônicas e geralmente definitivas. E produtivo, porque foi através da adesão ou do antagonismo, e as vezes das duas coisas, que nasceram os grandes debates do século XX que determinaram a visão de mundo de uma época peculiar na história da filosofia e forneceram diretrizes para grandes transformações sociais. Ambas fontes foram determinantes para a filosofia contemporânea. Considero – como Nietzsche, mas do lado esquerdo da trincheira – a filosofia de Hegel como a filosofia do escravo, um desdobramento na história da filosofia que tem seu processo culminante no marxismo. Sou descendente de escravos, então, essa filosofia me atrai. Sabemos que Hegel mal esfriou no caixão, aliás ante uma morte suspeita, e o governo prussiano fez de tudo para apagar sua abertura para novos horizontes que desafiavam a lógica do possível. A primeira coisa que o governo fez, foi colocar Schelling no lugar de Hegel para logo em seguida proibir o hegelianismo. Bruno Bauer e o próprio Marx, que queria ter uma vida tranquila ao lado de Jenny vivendo como funcionário público dando aula em universidade, dançaram nessa. Foram proibidos de dar aula. A direita hegeliana tornou sua filosofia legitimadora do poder político, a esquerda hegeliana desafiou esses limites. A humorada tese de doutorado do Kierkegaard é ilustrativa a esse respeito. Também é muito interessante a recepção de Hegel na Rússia já no século XIX. Dostoiévski foi uma das pessoas que se interessaram para traduzi-lo porque odiava a ideia de que tudo o que é o real é o racional. Daí em diante conhecemos a história, Hegel desembarca na França com a estranha figura de Kojeve ou é rememorado na Alemanha com um pequeno grupo de intelectuais que fundam uma escola, no Brasil é o padre Henrique Lima Vaz que difunde as ideias de Hegel.

“Mas indo por aí estou me afastando demais de sua questão”, Douglas coça a cabeça e continua, “Pois bem. A questão da negritude não é estanque à realidade brasileira, mas as sociedades que se fundamentam no colonialismo e do próprio continente africano que foi e é devastado pelos interesses do capital. Naturalmente as influências de Hegel perpassam o ensaio devido ao meu diálogo com Fanon, Sartre, o marxismo tradicional e, nas entrelinhas, seus antípodas: Foucault e o pós-estruturalismo. Acho que foi o próprio Foucault que certa vez disse que no fim de nossos trajetos encontraremos Hegel. Isso faz todo sentido tendo em vista que Hegel fornece os motivos teóricos da contemporaneidade. Talvez reposicionando sua pergunta a questão seria a seguinte: é possível escapar de Hegel e Marx para discutir qualquer assunto hoje?

“Muitos teóricos hoje ignoram Hegel e há um pensamento difuso de que ele fosse racista e totalitário. Lembro você que Hegel foi atacado por todos, independente do espectro político. De Popper a Althusser. Veja só você: o movimento negro e muitos teóricos de grande envergadura acusam Hegel de racista por ter dito que o continente africano não tem história. Toda vez que escuto esse argumento respondo: “Que bom, eu queria viver um tempo que não fosse histórico!”. A meu ver, quem matou essa charada de Hegel foi Benjamin que com sua argúcia peculiar percebeu que o tempo histórico é o da destruição, violência, e todo monumento histórico é um monumento à barbárie. O jovem Lukács e todo romantismo anterior a ele, cultuavam as épocas nas quais a sociedade era coesa, não aberta para o tempo cumulativo, o tempo era o da circularidade. Na abertura de Teoria do Romance, Lukács começa mais ou menos assim: “afortunados os tempos para os quais…” está falando da Grécia mítica, do tempo anterior a história e a filosofia. Não preciso dizer que quando Fukuyama escreveu seu famoso livro conservador, tinha em vista o fim das contradições do tempo histórico. Uma era em que finalmente a utopia liberal houvesse triunfado. Deu com burros n’água, mas compreendeu que a história é o tempo da destruição. Numa visada marxista, porém, temos vivido o tempo da pré-história já que vivemos o tempo da necessidade cumulativa.

“Há um culto por parte da esquerda a respeito do conhecimento histórico – para Hegel apreender a história só servia para entender as limitações do presente e abrir-se ao futuro. Quer dizer, muita coisa”, Douglas ri com gosto e continua, “Ela (a história) está sempre em disputa. E Hegel sabia, como seu mestre Kant, que a história não ensina nada. Fosse diferente, a Alemanha, que sempre teve história, não cometeria o erro nazista, e pior, hoje não teria o Pegida crescendo em todas as frentes. Quando Hegel diz: que “A história ensina é que os governos e as pessoas nunca aprendem com a história” é disso que está falando.

“Além disso, há um livro importante chamado Hegel e o Haiti que mostra um olhar do filósofo ao que acontecia naquela revolução de escravos. A tese da autora Susan Buck-Morss é de que a Revolução haitiana foi central para o desenvolvimento da famosa dialética do Senhor/Escravo. Guardada as devidas proporções, é instigante os desdobramentos teóricos propostos por essa tese. Observe que Hegel foi o único filósofo, já no eclipse do Esclarecimento, que trouxe o tema da escravidão para suas obras. Todos os demais ou ignoravam ou faziam vistas grossas. Por outro lado, de fato, por volta de 1820 quando a querela entre monogenista e poligenistas estava se definindo a favor desses últimos, que a questão racial vai começar a aparecer nas preleções de Hegel que foi sobretudo um homem de ciência, é perceptível isso. As bobagens que ele irá falar sobre os negros na Filosofia da História são desprezíveis e indesculpáveis. Mas, veja só, acusam Hegel de racista pelo motivo errado. Em todo caso, nós estamos com Hegel, mas para além de Hegel.

“Nossa, nem sei por que fiz essa defesa de Hegel”, ri novamente com gosto e encerra, “mas creio que respondi a pergunta. Não se trata de Hegel para compreender a negritude, mas da importância que seu pensamento teve no desenvolvimento da filosofia contemporânea. Importância que hoje é reposta inclusive pelas noções de reconhecimento, alteridade, sujeito, identidade, má infinitude, etc…, até Mbembe que é incomparável nas análises que faz da questão da raça sabe que Hegel aparece nas entrelinhas do debate. Para concluir e provocar: eu gosto dos Panteras Negras e não do Pantera negra, meu método contínua sendo o materialismo dialético!”

RG: E como você examina a questão do ‘lugar de fala’ e das políticas identitárias que hoje são tão discutidas e difundidas?

DRB: “Muito boa essa questão. Permita-me criticar as teses de minha companheira de ideias Inês Maia que examina a questão com um olhar totalmente dirigido para os efeitos práticos da noção de lugar de fala deixando escapar uma discussão muito importante sobre a questão da fala em si mesma. Então vou ter que dividir sua questão, porque embora são inerentes requer uma discussão separada. Primeiro vou falar do lugar de fala para na sequência falar do identitarismo”, pausa para a tosse e continua.

“Para falar da questão do lugar de fala não tem como não citar diretamente o famoso livro de Djamila Ribeiro que em alguma medida esforça-se para oferecer a esse conceito legitimidade teórica. O pressuposto importante do livro é a necessidade de restituir humanidade por meio da fala. Sabemos que num território no qual há um total silenciamento de vozes antagônicas à hegemonia patriarcal-capitalista, esse pressuposto é fundamental. A questão do que se faz e do que se fez com as mulheres negras; a objetificação, a violência e a nadificação, é algo que no Brasil é uma ferida aberta e gritante. Também o silenciamento dessas vozes tornou-se insustentável e houve um deslocamento do discurso que passou a ser pronunciado por aquelas que sempre estiveram no silêncio forçado. Isso é sem dúvida importante. A restituição das falas só pode contribuir para uma dinâmica emancipatória.

“A questão que não fica clara no livro é justamente a necessidade de ter um lugar. Aqui prefiro a tese de Mbembe: ‘a verdadeira identidade não é necessariamente a que se fixa a um lugar’. Isso tem mais em comum com a velha luta de classes. A territorialização e identificação de espaços, delimitação e construção de perfis, é amplamente conivente com as formas de gestão da miséria governada pela tecnologia política chamada neoliberalismo, além de ter um aspecto policialesco que lhe é inerente. A meu ver é insustentável do ponto de vista crítico a necessidade de um lugar. O lugar interdita a crítica. A importância das mulheres negras tornarem-se negras é fundamental. Quando uma mulher negra se movimenta a estrutura da sociedade treme – acho que era assim que dizia Ângela Davis. A importância de sua voz é gigantesca, porém, o conteúdo que essa voz carrega, seu discurso, necessita encarnar em qualquer espaço, ou melhor, ‘negociar a travessia de espaços em circulação’. Mbembe nos lembra da necessidade de se atentar para a condição negra do mundo contemporâneo no capitalismo tardio, esse discurso de Mbembe serve aos palestinos, aos refugiados, independente da epiderme, aos ciganos, aos indígenas. Essa posição é verdadeiramente política porque é de abertura, uma visada que se debruça numa condição de miséria universal. É disso também que trata o meu livro. Muita gente acha que o título foi baseado numa crítica ao livro de Djamila Ribeiro, mas na verdade ele faz menção direta a um livro de Lélia Gonzalez e Carlos Hasenbalg chamado Lugar de negro. Mas deixemos de devaneio…”, Douglas dá uma risada, levanta-se abruptamente e vai até a geladeira. De lá traz duas cervejas oferecendo-me uma.

“Onde eu parei”, pequena pausa até estourar o lacre da latinha, “Ah! Sim! Continuando! A necessidade de comunicar-se é fundamental. É um problema filosófico radical que já em Kant encontrava ecos. Em O que significa orientar-se no pensamento, Kant já dizia que a liberdade de pensar se opõe a coação civil e que o poder social que priva os homens da liberdade de comunicação pública os priva da liberdade de pensamento. Olha só, ainda para ficar nessa tradição, Marx emendou; “as ideias dominantes são as ideias da classe dominante”, o que significa que a fala pública é uma disputa radical!” pequena risada e conclusão, “ se orientar no interior da linguagem é profundamente humano, e disputar o espaço onde as falas ecoam, onde a crítica é possível, tornar a crítica comum, circulando na vida concreta das pessoas comuns é tarefa transformadora, mas parece que a esquerda se esqueceu disso, não foi!?”

“Deixemos de coisa e vamos entrar na recente tradição dos estudos subalternos que retomaram a questão da fala de um ponto de vista também muito interessante. Não tenho ilusões, o campo da crítica é uma zona de guerra, é um campo de batalha. Mas, para a batalha ocorrer temos que treinar o ouvido, ler, saber o que a turma anda escrevendo. Perdemos muito ao não ler alguém da envergadura de G. Spyvak que retoma de um ponto de vista interessantíssimo a questão do “quem pode falar?”. Diferente de Djamila, e nesse ponto a crítica de Inês Maia tem razão de ser, Spyvak demonstra como a própria noção de sujeito tem sobre si determinações geo-políticas que – olha a clareza dela – pertence aos exploradores da divisão internacional do trabalho. O artigo “Pode o subalterno falar?” é central para entender essa questão reposicionada no interior das relações de exploração e colonialidade que silencia as vozes dissonantes do coro. Além disso, não basta poder falar, mas o que se fala. Ainda que eu não esteja de acordo inteiramente com os pressupostos de Spyvak, é inegável que a discussão está aí noutro patamar que é o evanescimento dos saberes coloniais, alheios ao eixo imperialista, pela posição de subalternidade que os intelectuais, saberes e culturas da colônia tem em relação ao Império. A questão é o que é essa universalidade do Império? Então para fechar a questão do lugar de fala, sou totalmente contra essa noção de lugar, mas a favor da necessidade da fala que implica luta radical e abertura para a verdadeira política”, Douglas faz uma pequena pausa e me pergunta, “mas tinha algo mais não é?

RG: A questão do identitarismo!

DRB: “Pois é. Veja que engraçado. Tivemos uma reunião com uma parte significativa do Movimento Negro que está fazendo nascer uma organização chamada Faremos Palmares de Novo – particularmente acho que o nome deveria ser Faremos uma nova Palmares, e não é frescura de estudante chato de filosofia não. É porque essa inversão propõe um olhar rememorativo que repõe a necessidade de um novo patamar das lutas; uma compreensão do passado que se volta para o presente e abre a possibilidade futura que é sempre impossível nas limitações do agora. O “de novo” é sempre reacionário”, risos altos. “Mas, como eu ia dizendo… tivemos essa reunião e a deputada estadual Erica Malunguinho estava presente. Eu adoro escutá-la. E ela dizia mais ou menos o seguinte: chamam-na de negra, trans e nordestina ambas identificações não foi ela que se deu, foram dadas a ela. Notei que tínhamos algo em comum. A identidade é justamente este espaço delimitativo que tenta nos comprimir num significante alheio ao nosso olhar. Noutras palavras, é uma violência externa que internalizamos – Lembra-se de Simone de Beauvoir, cai bem aqui: “que nada nos defina” – Porém, é uma violência instauradora da subjetividade. A identidade imposta pelo Outro precisa ser mediada por nossa consciência-de-si, ela advém, mas tem que evanescer porque ninguém é algo em absoluto, estamos sempre sendo. Hegel abre essa discussão na Fenomenologia do Espírito, quando uma consciência passa a mediar o desejo graças, sobretudo, a outra consciência que nos nega. A identidade é o fracasso constitutivo da consciência na realização totalizante do próprio Eu. Para chegar à conclusão do que sou, tenho que passar por uma dolorosa mediação externa. Ter noção disso implica saber que os espaços sociais e o Outro são os responsáveis por instaurar a identificação para o controle dos corpos, hierarquização dos espaços e divisão social por meio da desigualdade necessária para a manutenção do capital. E é aqui que eu separo a necessária noção de identidade do identitarismo. O identitarismo é o culto da violência definidora. É o apego mítico a subordinação definidora regulado pelas relações de poder. Ele sempre funciona no interior do significante da opressão e se limita a operar nesse interior. Esta sempre atado a um lugar. Os apelos identitários na Europa hoje fomentam a xenofobia e o racismo. Por isso, me sinto profundamente ofendido quando dizem que o Movimento Negro é identitário, o que é um absurdo. Ainda que existam grupos sectários e militantes extremamente religiosos. Ainda que o culturalismo não raras vezes tenda à uma afecção apaixonada e irracional. Temos que combatê-los. Também não acredito que isso se dê no Movimento Feminista ou LGBTQI. Há muita confusão no coreto. Mas a definição quem nos deu foi o desenvolvimento colonial nunca superado, daí a invisibilidade da violência praticada contra os corpos negros, indígenas, ciganos e todos os párias, em suas várias dimensões.

Douglas Rodrigues Barros em ato do Passe Livre.

RG: (Uma pergunta pra mim) e sobre a psicanálise? Você diria que há um diálogo possível com esse método em sua obra? Se sim, qual é?

DRB: “Peles negras, máscaras brancas foi o resultado de uma tese de doutorado sobre psicanálise de Fanon que não foi aceita”, com uma pitada de ironia, Douglas continua; “O livro registra com grande perspicácia a violência radical do processo colonial e como o negro subjetiva essa condição. É um livro belíssimo. Fanon é meu verdadeiro Virgílio no “Lugar de negro, lugar de branco?” – embora Mbembe em certa medida também o seja – se minha leitura for verossímil então posso afirmar que o significante negro numa limitação colonizada já é em si mesmo psico-patologizado. Como o negro é posto no não-lugar, nadificado e invisibilizado do espaço símbólico, o gesto de se reconhecer enquanto negro inaugura um corte estrutural que permite o indivíduo elaborar os próprios conteúdos e se encontrar. As lições de Fanon são que o processo de violência identificatório faz com que um negro que não se veja enquanto negro não seja capaz de ascender ao inferno do que chamamos Sujeito”, coça a cabeça. “Espero que não tenha ficado muito abstrato!”

“Acontece que o gesto que inaugura esse indivíduo negro como sujeito, esse corte estruturante de sua psique, faz com que esse indivíduo seja radicalmente confrontado com aquilo que o delimita, como objeto de escárnio e delírio para o Outro, fazendo com que ele reaja a isso de um modo impulsivo. Identificando-se radicalmente com essa limitação, com essa objetificação de seu corpo, de sua pele, e deixando-se conduzir por tais pressupostos. Defendendo-o vorazmente. Isso penso que explique em certa medida a força identitária de alguns grupos. Trata-se de uma fantasia, de um delírio reducionista imposto que é elaborado por essa consciência que se viu nadificada. O problema aí, seguindo Fanon, é que o desvendamento de si mesmo como objeto para o Outro, ocorre sempre num momento de extrema violência, o reducionismo colonial é fundamentalmente violento e faz com que esse indivíduo torne-se um lugar vazio do significante mesmo e não consiga ultrapassar esse espaço simbólico e nem simbolizar algo para além dessa redução. Claro que aqui extrapolo um pouco, e estou falando no teu jargão lacanês”, meu interlocutor toma um gole da cerveja e rindo conclui.

“Para responder tua pergunta, finalmente, eu diria que de fato meu livro carrega essas preocupações também, mas não faz um diálogo direto com a psicanálise porque não era essa a preocupação. É claro que nele está presente essa redução ao apego identificatório que demanda o reconhecimento do simbólico hegemônico (mundo branco, europeizado) assentado sobre um desespero latente. São essas as lições de Fanon. Uma demanda feita por um sujeito que só consegue se ver como o nada que é. Está aí um problema para você resolver enquanto psicanalista. Lembro só que para Fanon apenas conseguiríamos superar esse estado de desumanidade explodindo o espaço simbólico que estruturou o mundo colonial na sua totalidade.”

RG: O que você diria ser os intempéries para uma filosofia brasileira? Mais especificamente, qual foi o maior desafio que você encontrou na concepção dessa obra?

DRB: “Sabe que atualmente acredito ser muito tacanha essa concepção de uma filosofia nacional. É claro que os Estados modernos nas áreas centrais do capitalismo global reverenciam seus filósofos, fomentam debates controlados pela rotina acadêmica, financiam pesquisas, se interessam vivamente pelo que nós, estudantes de filosofia de terceiro mundo, estamos fazendo, mesmo os desprezando radicalmente. É, digamos, um símbolo de civilidade. Todo Estado quer ter um filósofo morto para enterrar. Mesmo que a estátua impassível de Rousseau testemunhe um colete amarelo sendo espancado pela polícia. So que… “ Douglas faz uma pequena pausa dramática e continua: “Pensar o desenvolvimento da filosofia no Brasil é algo muito peculiar. Esses dias comentava com um amigo: depois de duzentos anos finalmente a Ciência da Lógica foi traduzida no Brasil. Duzentos anos! Um livro fundamental na história da filosofia chegou aqui depois de duzentos anos! Duzentos anos!. Sabe o que é isso? Elitismo e atraso.

“Claro que isso não é culpa dos departamentos ou professores, a filosofia sobrevive aqui sob forte vigilância das autoridades (in)competentes. Um grande projeto foi abortado com a ditadura militar e devemos à Marilena Chaui a possibilidade de existir até hoje o curso de filosofia na universidade. Não fosse ela, os milicos teriam extinguido a filosofia do país lá atrás. E mesmo com forte vigilância, a filosofia tem encontrado terreno fértil para florescer. Acredito que realmente há uma teoria crítica robusta aqui: Paulo Arantes, Ruy Fausto, Giannotti, Bento Prado, Oswaldo Porchat, Marilena Chaui, Olgária Matos, só para citar os mais antigos uspianos, fornecem alguns mapas dos caminhos que a filosofia traçou. Enfim…

“Eu sempre alertei que a verdade do Escola sem Partido era a proibição do curso de filosofia e de sociologia. Agora novamente o pensamento filosófico se encontra sob ataque. Novamente querem fazer com que o pensamento filosófico se recolha aos limites dos muros acadêmicos. Academia que como disse o Ministro da Educação: “não é para todos!”. Por aqui há um ódio difuso contra o intelectual, uma desconfiança latente, mas também um interesse forte sobre as ideias filosóficas. A verdade é que a filosofia sempre vai atormentar um país religioso! Não podemos esquecer que esse desprezo contra as construções teóricas mais ligadas à filosofia é muito comum na esquerda também. Em todos meus textos, há sempre um comentário: “não gosto do jeito que ele se expressa, é elitista”, sempre penso que provavelmente quem me acusa disso é alguém que mora no Centro em condições bem mais confortáveis que as minhas”, fez dando uma pausa para um sorriso aberto, “mas o que posso fazer se meu diálogo é com a filosofia?

“Enfim, essa coisa toda de uma filosofia brasileira é algo estranho. Mbembe e Mudimbe são pensadores do continente africano, mas o pensamento de ambos é universal na medida que dialoga com a filosofia. A filosofia é um pensamento do não-lugar, quer dizer, é um discurso que pode encarnar em qualquer espaço pois tende a universalizar-se concretamente. Encerrando, considero a filosofia como uma problematização comum a todos!

“Agora, particularmente… Encontrei bastantes desafios para levar a cabo a minha obra, porque por aqui todas as reflexões voltadas para o aspecto da racialidade se concentram nos estudos sociológicos ou antropológicos. O retorno a Fanon não é mero acaso. O livro nasceu de uma insatisfação com alguns grupos que atuam no Movimento Negro. Voltei ao Abdias Nascimento, fiquei mais insatisfeito ainda, mas compreendi que ele era a matriz teórica para atuação desses grupos. Foi quando se deu início minhas pesquisas e encontrei fora do limite territorial brasileiro concepções mais atraentes para pensar nossos problemas internos de um ponto de vista filosófico. E essa é a beleza da filosofia!”, faz uma pequena pausa como se lembrasse de algo e continua…

“Recentemente, no entanto, encontrei a obra de Kabengele Munanga que foi um achado e a tese de Sueli Carneiro que me impressionou positivamente por mais que se mantenha nos pressupostos opressão/resistência foucaultianos!”

RG: O que significa para você a desmistificação e a via da ressignificação simbólica fanoniana? Ou melhor dizendo, o que fazer com a ruptura social?

DRB: A desmistificação é uma ação, a ressignificação simbólica no registro fanoniano é outra. Como já te disse, você pode desmistificar a questão do que é tornar-se negro sem ressignificar o dado simbólico. Quer dizer, você pode permanecer no registro da identificação na busca angustiante pelo reconhecimento. Esse movimento é necessário. Uma ilusão necessária que precisa ser evidenciada e geralmente é imposta pelo olhar objetificante do Outro. Seria muito bom se a desmistificação desempenhasse o papel de ressignificação, mas infelizmente é uma operação impotente que serve apenas para apreensão do problema. Em todos caso, esse é o trabalho da filosofia. Trabalho que tentei esboçar de maneira introdutória no meu livro, espero ter alcançado nisso algum êxito.

“A ressignificação simbólica, por outro lado, significa que a falta mesmo é a constitutiva do sujeito, significa reconhecer que não existe um Outro que o Eu possa se prender, é a situação de completo vazio e total liberdade já que não existe mais uma delimitação imposta de fora. Mas veja só quão problemático é isto nas antigas colônias já que a constituição da diferença é o que permite o espaço da apreensão do significante. É o que permite me instituir como subjetividade. É uma situação de pura violência a delimitação que precisa passar por uma outra violência negadora dessa delimitação. Quer dizer a situação do significante negro é a de total sofrimento mas também de possibilidade de abertura radical para um novo estágio de apreensão humana possibilitado pela ressignificação simbólica. A grande questão é que essa ressignificação passa por uma grande transformação do que entendemos como social. Fanon não tinha ilusões, então a clínica fanoniana é uma clínica que prepara o indivíduo negro para a transformação efetiva da sociedade. Aliás o indivíduo negro só se torna sujeito em Fanon quando percebe que essa é sua forma de vida, o seu grito, a sua verdade.

“Claro que continuo apostando nisso; a raça e o significante negro são criações sociais passíveis de desaparecer. É muito fácil perceber que a manutenção desses signos tornaram-se indispensáveis ao próprio modo de sociabilidade capitalista. Talvez o mérito de “Lugar de negro, lugar de branco?” tenha sido demonstrar que essas definições espaciais tem como princípio manter a exploração do capitalismo e sua consubstancial opressão. Será preciso transpor esse estágio. E enquanto o capitalismo permanecer na sua destruição radical da vida comum o racismo, a xenofobia, o machismo serão inerentes às formas sociais baseadas na concorrência e na guerra de todos contra todos do neoliberalismo. É claro, como Huey Newton dizia, nada garante que ultrapassar o modo de vida embasado no capitalismo acabe com o racismo, mas de uma coisa temos certeza: no capitalismo o racismo sempre existirá por causa da sua lógica inerente.

“Você ainda pergunta o que fazer com a ruptura social. Na verdade não há ainda uma ruptura com o modo de sociabilidade do capitalismo, isso demanda um gesto organizativo que ultrapasse a negação esquerdista. De todo modo, a única saída para essa destruição proposta pelo neoliberalismo continua sendo o socialismo. Entendido como o retorno da riqueza para aqueles que a produz e não para aqueles que a monopolizam, expropriando diuturnamente os explorados. Acredito que esse movimento está se tornando global, por mais que no Brasil vivemos esse estado de coisas, se olharmos atentamente para o que vem acontecendo em outros países notaremos uma urgência do socialismo como única forma socialmente capaz de fazer com que a humanidade não degenere em guerras fratricidas e identitárias. Por isso, “Lugar de negro, lugar de branco?” mantém a perspectiva do múltiplo, é internacionalista – ou intercomunalista revolucionário para lembrar o BPP (Panteras negras) – e compreende que um passo para a supressão do racismo definitivamente será forjado por uma nova forma de sociabilidade que não seja baseada na exploração e cujo embrião não tenha nascido na escravidão. O nome disso é socialismo!”

Douglas Rodrigues Barros fará o lançamento de seu livro “Lugar de Negro, lugar de branco? Esboço para uma crítica à metafísica racial” no dia 15/03/2019, à partir das 19 horas na Casa Plana, Rua Fradique Coutinho, 1139 – São Paulo.

1 comentário em “Lugar de negro, lugar de branco?”