Por Gabriel Tupinambá e Daniel Dantas, via Revista Lacuna.

“Contra a História da sexualidade de Foucault e a tese do “nascimento da psicanálise a partir do espírito da confissão cristã”, nós deveríamos, ao invés, afirmar “o nascimento da psicanálise a partir do espírito da usura.” Slavoj Žižek, Visão em paralaxe.

1 | Retorno no “real”

A impressão que dá, às vezes, é de que o embate entre a psicanálise e seus críticos mais costumeiros, aqueles que suspeitam principalmente da relação de poder estabelecida pela transferência em análise, não deixa de causar um certo alívio aos psicanalistas. É que, enquanto o confronto se der no campo das relações de poder dentro da análise, haverá sempre certa solidariedade de fundo entre o analista e seu crítico: ambos concordam que todo laço implica uma relação de poder, a transferência inclusive, e o que tranquiliza o analista é que seu crítico na verdade não percebeu que ele também está preocupado com a dissolução do laço transferencial, esse vínculo que liga o analisando não ao poder do analista, mas ao poder de seus próprios fantasmas. [1]

Possibilitar a intervenção sobre os laços de poder é, afinal, o propósito da regra fundamental da prática analítica, a associação livre. Essa regra propõe o seguinte paradoxo: trata-se da suspensão de qualquer determinação sobre o que deve ou não ser dito em análise — o famoso “fale o que vier à cabeça”. Acontece que, ao suspender as orientações extrínsecas à fala do analisando, o que sobra não é uma fala livre para passear por onde quiser, mas uma fala cheia de repetições, de percalços inevitáveis e afetações fora de lugar — em suma, o que aparece é uma regra que permanece “outra” às vontades do analisando, mas cuja consistência é intrínseca à sua fala. Daí o paradoxo: a regra da livre associação (a) é uma regra imposta pelo analista que (b) suspende as regras extrinsecamente impostas para (c) revelar outras regras, “intrinsecamente impostas”. É claro que isso não impede o analisando de falar o que ele acha que o analista quer ouvir, mas, de dentro do espaço estabelecido pela associação livre, até mesmo essa tentativa de agradar o analista passa a ser interpretável — quer dizer, pode ser remetida ao fato de que o analisando poderia estar falando outra coisa, e que, portanto, está de alguma maneira implicado na tentativa de fazer consistir essa relação (de poder sobre o que diz) com o analista. Ou seja, a psicanálise interpreta as relações transferenciais do ponto de vista de uma “não relação” mais fundamental, do espaço sem orientação extrínseca que é promovido pela regra da associação livre. Todas aquelas famosas máximas de Lacan — “não há relação sexual”, “não há metalinguagem”, “não há Outro do Outro” etc — podem também ser entendidas por essa perspectiva: como maneiras de qualificar a prática analítica de modo a resguardá-la de qualquer orientação que seja transcendental aos compromissos normativos imanentes à própria fala do analisando.

A razão pela qual essa cumplicidade entre a psicanálise e os críticos da normatividade parece deixar os analistas aliviados é que, enquanto nos entretemos com esse debate, um problema bem mais espinhoso passa em silêncio — aquele que incide não tanto sobre o vínculo transferencial, mas sobre o vínculo material que condiciona o trabalho analítico e o enquadre da livre associação: o pagamento. O embaraço é incontornável: por trás da não relação produzida pela análise, encontramos uma relação que a produz.

Aqui o acordo tácito entre a psicanálise e seus críticos se desfaz e algumas táticas de menor sucesso que a “lacanagem” [2] tradicional aparecem em seu lugar. A primeira linha de defesa, que é também a mais clássica, é a que tenta remediar a situação, argumentando que o pagamento também faz parte da relação transferencial. Assim, o vínculo econômico não só não comprometeria a suspensão dos laços proposta pela regra da associação livre, como deveria ser ele mesmo passível de interpretação, tal como qualquer outra relação consistente que se forme entre analisando e analista. O problema do pagamento — “quanto pagar?”, “como pagar?” — ganha, portanto, um estatuto clínico e interpretável. Esquecer de pagar a consulta, pagar a mais, querer renegociar o preço, pedir recibo, pedir troco, conta no banco para depósito — tudo aquilo que condiciona a existência do divã passa a ser escutado a partir do divã: tratar-se-ia de um sintoma obsessivo, anal-retentivo? De um pedido histérico por retitude fiscal? A interpretação pode não só incidir aqui como um silêncio, como se o analista não devesse explicações sobre a regularidade econômica de sua prática, mas até mesmo como uma autorização para cobrar mais caro pela sessão — afinal, se a retificação subjetiva implica a assunção de uma perda, perder alguns trocados a mais com a análise poder funcionar como uma das muitas maneiras de pontuar isso.

Outra linha de resposta bastante comum, e de certo modo complementar, é a da compensação teórica: ao invés de interpretar o gesto do pagamento, apresentamos logo de uma vez uma interpretação psicanalítica da economia capitalista como um todo. Os mais freudianos se baseiam principalmente na “homologia” [3] entre o dinheiro e o falo — entre o equivalente geral das mercadorias e o equivalente geral da significação —; os mais lacanianos, naquela entre a mais-valia e o mais-gozar — entre o que o trabalhador perde no processo de produção e o que o falante perde ao entrar na linguagem. Escolhido o ponto de partida, a tarefa passa a ser tornar a psicanálise tão indispensável para a compreensão do mundo contemporâneo que não passará pela cabeça de ninguém questionar como que um aparato crítico tão agudo e profundo poderia se sustentar nesse mesmo mundo sem o financiamento dos departamentos de ciências humanas (como é o caso de quase todo pensamento crítico).

Seja pela inclusão do pagamento na transferência, seja pela inclusão do mundo na psicanálise, a estratégia geral é substituir a análise da economia política da psicanálise pela “psicanálise da economia política” [4] — ou seja, tratar como parte da cena analítica aquilo que é sua condição material. E aí fica difícil desfazer o embaraço generalizado que ronda a psicanálise quando algum crítico menos amigável [5] aponta o condicionamento da “associação livre” à sua antítese, a associação-nada-livre, por meio da propriedade privada, que regula quem pode e não pode pagar uma análise, ou ainda nos remete à obscura origem etimológica da palavra “interpretio”, que, antes de “explicação” ou “tradução”, se referia justamente à relação entre preços, a uma negociação ou troca monetária.

A importância de uma investigação detalhada sobre as práticas econômicas que sustentam a clínica analítica é inegável. Somente uma teoria capaz de suplementar as condições simbólicas [6] necessárias para a psicanálise com a investigação de suas condições materiais será igualmente capaz de discernir quando o trato com o dinheiro é interpretável e quando não é, ou entender qual a função do pagamento no estabelecimento do setting analítico, e o que poderia adequadamente substituí-lo. Assim, a investigação do substrato econômico da comunidade analítica — a investigação dessa relação material que sustenta a não relação simbólica — não é um estudo sem consequências para a própria psicanálise, possivelmente promovendo transformações na técnica e importantes generalizações no espaço teórico. E quem sabe substituindo esse desconforto por um pouco de entusiasmo político.

A presente contribuição, ficando muito aquém de um primeiro passo nessa pesquisa, serve de pontapé ou tropeço inicial. Partindo da hipótese de que o silêncio dos analistas sobre o aspecto econômico de sua prática advém da banalidade de sua inserção no mercado de serviços, que não demandaria nem uma palavra para se fazer entender, começaremos nosso estudo com uma análise do processo de negociação do preço da sessão a partir dos conceitos de microeconomia que formalizam e balizam esse jogo de demandas e expectativas. Em seguida, apontando um paradoxo da demanda em psicanálise, colocaremos nossa própria hipótese inicial em questão: será a prática analítica realmente estruturada como um serviço? Esse paradoxo nos levará, por fim, a buscar novos recursos conceituais, dessa vez advindos da teoria marxista, que condiciona o valor não ao campo da psicologia do consumo, mas à famigerada forma-mercadoria. A partir de uma análise das duas dimensões do trabalho na sociedade capitalista — trabalho concreto e abstrato — apontaremos, por fim, uma ambivalência curiosa na economia da clínica: o sentido econômico-político da divisão, na lógica da elaboração clínica, entre analisando e analista. Parece que é aí que se decidiria se a regra da associação livre pode realmente ser chamada de regra fundamental da psicanálise.

2 | O serviço do analista

Qualquer pesquisa interessada em descobrir o que é singular num dado fenômeno precisa, como seu primeiro passo, fazer o esforço de entendê-lo a partir das categorias já existentes. Assim, nenhum estudo sobre os pressupostos e compromissos econômicos da psicanálise pode se dar ao luxo de não escutar o que a própria teoria econômica tem a dizer sobre o assunto. Para cumprir essa tarefa, vamos apresentar brevemente alguns conceitos de interesse, quais sejam: a relação de troca econômica, a oferta, a demanda, o preço de reserva e o excedente do consumidor.

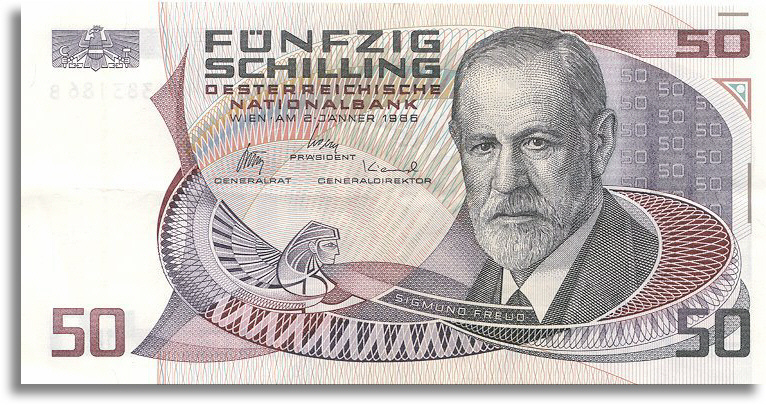

No campo da microeconomia [7], trabalhamos a partir da definição de que o mundo é composto por agentes: indivíduos independentes, racionais e não homogêneos. Cada agente possui uma quantidade própria de recursos, qualidades e habilidades; e — o ponto mais importante para esta exposição — cada agente possui preferências que os podem tornar únicos. Esses agentes atuam em mercados onde bens e serviços são trocados por dinheiro. Compradores (demandantes) pagam para os vendedores (ofertantes) por aquilo que desejam. O dinheiro tem papel fundamental nessa transação como equivalente geral: caso ele não existisse e bens fossem trocados exclusivamente por bens, teríamos a necessidade de um duplo casamento de preferências, ou seja, quem quisesse comprar vinho e vender queijo deveria encontrar alguém que desejasse vender vinho e comprar queijo, as trocas seriam muito mais difíceis, quase impossíveis. O dinheiro facilita as trocas ao evitar a necessidade desse duplo casamento de oferta e demanda, ainda que esse seja apenas um dos papeis da moeda. [8]

Dado que as trocas (de bens e serviços) são realizadas com dinheiro, uma pergunta que cabe é qual preço se deve cobrar pelo produto que se oferta. Pensemos: quanto o ofertante gostaria de cobrar? A teoria econômica contemporânea, baseada na teoria da utilidade marginal, é bastante pragmática quanto a esse ponto: ele gostaria de cobrar o máximo que o demandante desejasse pagar. Podemos derivar daí a máxima de que todos os agentes econômicos conseguem formular um preço de reserva sobre todos os bens da economia, ou seja, o valor máximo que desejam pagar por determinado bem ou serviço. Nesse sentido, uma vez que se verifique o preço praticado no mercado, as decisões são tomadas de forma bastante simples: caso o preço ofertado seja superior ao preço de reserva, os agentes não comprarão o tal bem e, desse modo, ficarão fora do mercado; caso o preço ofertado seja inferior ao preço de reserva, então os consumidores compram o bem e, dessa forma, participam do mercado.

Ilustremos em um exemplo: suponha que uma determinada garrafa de vinho esteja custando R$30,00 no mercado. Se o agente A considera que aquela garrafa de vinho vale R$31,00 (este é seu preço de reserva), ele a compra. Se o agente B considera que a garrafa vale R$25,00, ele não a compra. A diferença entre o preço de reserva e o valor pago pelo bem (para o agente A, a quantia de R$1,00) é chamada de excedente do consumidor.

Ainda que o supermercado cobrasse R$31,00 pela garrafa de vinho, o agente A a compraria, pois estaria disposto a pagar esse preço. Em alguns casos, assistimos à cobrança diferenciada entre agentes, e um exemplo é o ingresso de cinema: indiferente a quem sentará na poltrona para assistir ao filme, a exibição será a mesma, o produto (ter o direito de assistir à exibição do filme) é indiferente ao cliente ser um estudante, um aposentado ou alguém que não se encaixe nessas categorias, mas o que acontece são os primeiros pagando “meia” e os últimos pagando “inteira”. Esse é um exemplo de discriminação de preços dentro da lei que permite aos cinemas cobrarem mais de quem pode pagar mais e não deixarem de vender seu produto para a parte de seus clientes que podem pagar menos e, supostamente, teriam preços de reserva menores.

Os profissionais liberais, em geral, oferecem uma sorte de serviços que também os possibilita cobrar um preço diferente para cada um de seus clientes, alegando que cada serviço é um serviço distinto e, por isso, deve ser individualmente precificado. Pedreiros, marceneiros, mecânicos, técnicos em informática: ao contratá-los, a primeira coisa que se pede é um orçamento e quanto mais orçamentos são feitos, menos eles concordam em valor, a depender da habilidade da extração do excedente do consumidor que cada profissional possui. Serviços desses profissionais em bairros abastados são mais caros que em bairros de periferia, ainda que a qualidade do serviço não seja aí um grande diferencial.

No entanto, se, por um lado, há essa variabilidade nos preços, por outro, há um fator essencial que une todos os profissionais citados: a boa delimitação do serviço a ser prestado — a correção de um vazamento no banheiro será igualmente entendida por qualquer encanador; a reinstalação de um sistema operacional é um procedimento entendido por qualquer técnico de informática. Encontramos, porém, um problema ao delimitar o serviço a ser prestado por outros profissionais, por exemplo, o psicanalista.

Uma das palavras de ordem na psicanálise é que o caso clínico é singular. [9] O termo “singular” é conceitualmente oposto ao termo “regular”, ou seja, àquilo que segue uma regra, que se repete de maneira determinada. É por considerar a situação dos pacientes “caso a caso”, fazendo um esforço para não escutar cada paciente a partir de uma regra previamente dada, que se torna necessário um tempo de entrevistas preliminares, um espaço para que a relação entre paciente e analista se estabeleça em seus termos específicos — para que se estabeleça a tal da transferência. [10] Além do mais, o cuidado singular não distingue apenas um caso do outro, mas uma sessão da outra, uma vez que é impossível antecipar tanto quanto tempo vai durar uma sessão quanto o número de sessões de um processo analítico. [11] Tratando o problema de cada cliente de maneira diferente e tratando cada operação de sua atividade, cada sessão, de maneira diferente, como pode um psicanalista orçar o seu serviço? Como vimos, fatores como variação no preço de reserva entre agentes, a especificidade de um serviço localizado ou a negociação entre as partes podem alterar o preço final de diversos serviços prestados com regularidade, mas se a sessão analítica é um serviço singular, ou seja, efetivamente heterogêneo e que não se repete nem mesmo de sessão em sessão, então o psicanalista, nem se quisesse, poderia criar uma tabela de preços para o seu “serviço”, muito diferente de outros profissionais liberais e autônomos.

Mas o que nos importa aqui não é a justificativa antinormativa, subjetivante, que a própria psicanálise propõe para suas práticas econômicas, mas a lógica econômica que se estabelece nas trocas materiais através dessa justificativa. Assim, a pergunta que nos fazemos não é “qual a razão para cada caso ser considerado singular e para o tempo da sessão ser variável?”, mas: quais as condições de precificação de um serviço que não nos permite comparar um atendimento a outro através de uma tabela de preço de consulta, nem mesmo antecipar a duração do vínculo contratual necessário para realização do serviço?

Uma vez que estamos analisando a composição de preços da consulta tendo em vista a teoria microeconômica do consumidor, que investiga a lógica do preço a partir da relação entre agentes racionais com apetites únicos (apetites de consumo, não de trabalho), para respondermos a nossa questão devemos focar não no analista, mas na lógica do analisando — isso é, na relação entre quem procura o serviço de um analista e o preço de reserva que essa demanda carrega consigo.

Façamos então o seguinte experimento mental, à maneira dos cenários encenados na teoria dos jogos: o psicanalista marca uma primeira conversa com o analisando. Suponhamos — e as evidências que colhemos mostram ser prática comum [12] — que, ao marcar essa conversa, o tema do “custo da sessão” não tenha sido abordado pelo telefone. Desse modo, a primeira sessão que introduz o possível paciente à prática analítica também introduz o tema do pagamento. Vamos deixar de lado aqui um problema adicional, que é comum entre serviços que só apresentam seus custos ao cliente uma vez que já se estabeleceu um primeiro vínculo — e que chamamos, em economia, de “custo de sola de sapato”. Tratam-se de custos adicionais, não somente financeiros, de rejeitar um prestador de serviços e ir buscar outro: buscar outro analista, marcar outra consulta, encontrar outro espaço na agenda, passar novamente pelo embaraço inicial de se apresentar e expor sua intimidade. O valor que o paciente está disposto a desembolsar, seu preço de reserva, é certamente afetado por essa “outra cena” e pelos gastos bastante efetivos que ela implicaria. Deixemos esse fator de lado, na medida em que (a) ele é por demais geral para explicar a “singularidade” econômica da psicanálise e (b) considerá-lo aqui poderia sugerir que o peso psicológico de expor a intimidade é um fator marcante no começo das análises, e isso aí é algo digno de debate.

Consideremos primariamente, assim, um outro aspecto dessa cena fundamental da análise: o paciente vem para sua primeira consulta e o valor da sessão é então apresentado, ou pelo próprio analista, após a conversa, ou pelo próprio analisando, quando é convidado a sugerir um preço. No primeiro caso, o preço proposto pelo analista será composto, como sugerimos acima, como o de um serviço que é tão exclusivo e diferenciado que — como um mestre de obras que só pode orçar o preço da reforma da sua cozinha após visitá-la — só pode ser orçado a partir de um primeiro contato com o mundo do analisando: sua vida, sua relação com o dinheiro, suas condições materiais etc.. Isso equivale, economicamente, a ouvir o comprador de vinho antes de dizer quanto custa a garrafa: para o comprador que tem mais condição financeira, que dá mais valor à garrafa e está disposto a pagar mais, podemos extrair um “mais-de-preço” [13] a partir de seu preço de reserva. Diferente do caso do mestre de obra, que constrói o preço de seu serviço dentro da limitação mínima — o custo de realizá-lo (materiais, mão de obra, transporte etc.) — e máxima — o preço de reserva que inferirá de acordo com o cliente (de acordo com onde ele mora, sua classe social etc.), o analista poderia apresentar um preço no qual a suposição sobre o preço de reserva do cliente constaria como componente do próprio preço-base. Muitos analistas certamente negarão essa afirmação, uma vez que ninguém fica pensando o quanto aquele analisando pode pagar a partir do que esse relata na entrevista preliminar, mas ela é pelo menos estruturalmente factual: as condições materiais do pagamento em análise, mesmo que estabelecidas por outras razões, são muito parecidas com aquelas necessárias para que alguém tenha acesso privilegiado ao preço de reserva do cliente antes de apresentar o valor de um serviço. Mas se essa primeira maneira de apresentar o custo da sessão inclui o fator imponderável no preço, por considerar a realidade do paciente antes de apresentar o custo da consulta, a alternativa — em que o analisando é perguntado sobre o quanto pode pagar — faz ainda mais que isso: permite que o analista faça uma contra-proposta que poderá objetivamente extrair um excedente a partir do preço de reserva do paciente. Vejamos isso com mais cuidado.

Qual seria a resposta do analisando ao ser perguntado o quanto desejaria pagar? Quando questionado, ele oferecerá o menor valor que ele está disposto a pagar, mas que acredita que o analista esteja disposto a aceitar. Não oferecerá o menor valor possível — como num jogo de negociação simples —, pois o menor preço possível pode não interessar à outra parte, e é do interesse de quem faz a proposta que essa seja aceita, de modo a poder usufruir do serviço ofertado. Esse equilíbrio inicial, entre o mínimo que o paciente quer pagar e o mínimo que acha que pode pagar (e “fechar negócio”), pode se fixar em qualquer valor, mas uma coisa é possível deduzir a partir dele: certamente esse valor será inferior ao preço de reserva do cliente. Dessa maneira, ao propor que o analisando sugira seu preço, o analista pode fazer uma contra-proposta invariavelmente maior ao proposto, partindo agora de um critério objetivo — sabe que o preço apresentado, qual seja, é menor do que o analisando está disposto a pagar. O curioso é que alguns analistas de fato retrucam com um preço um pouco maior do que o que lhes foi ofertado — e o fazem para que a prática analítica não se insira pura e simplesmente no domínio do custo-benefício que estrutura a lógica de mercado: uma análise não se desenrola no registro “homeostático” das trocas, envolve uma perda irrecuperável. Como acabamos de ver, o que é perda irrecuperável no campo das trocas simbólicas é um excedente pré-determinado, no campo das trocas econômicas — ou seja, a lógica do mercado nua e crua.

Já antecipamos, na introdução à nossa investigação, que os psicanalistas estão bastante acostumados a criticar o pensamento econômico a partir da própria psicanálise — não é de se espantar, por exemplo, que a ideia acima, de que o paciente “oferecerá o menor valor que ele está disposto a pagar, mas que acredita que o analista esteja disposto a aceitar”, soará como uma universalização imprópria, pois é impossível antecipar a singularidade dos sujeitos. Certamente, argumentariam alguns: “existem pessoas que não agem como agentes racionais, tentando maximizar seus ganhos e minimizar suas perdas — existe, afinal, a lógica do gozo, a lógica de perdas que são um ganho maior que o ganho direto, e de ganhos que são perdas infinitas”. De fato, a naturalização do modelo econômico do agente racional utilitário, operação comum a uma antropologia liberal, deve ser combatida tanto por representar um mau uso da lógica dos modelos quanto pelos efeitos ideológicos que acarreta, e essa crítica necessária encontra um importante respaldo nos aportes conceituais da psicanálise. Assim como não se confundiam os pensadores como John Von Neumann, [14] que desenvolveram as bases formais para o tratamento da lógica microeconômica a partir da teoria dos jogos, é importante que não tomemos os pressupostos de um dado modelo econômico, de maior ou menor sucesso de predição estatística do comportamento de compra e venda de uma dada população, por um atestado positivo da essência do homem. [15] Tomar esse espantalho econômico por uma espécie de “essência instrumental” do homem é participar do que a ideologia liberal produziu de mais debilitante e anticientífico.

Por outro lado, o problema com esse argumento vindo da psicanálise — que não deixa, no entanto, de apontar um fato — é que ele simplesmente reduz a lógica econômica à lógica clínica, assumindo que as premissas metaeconômicas (as diferentes hipóteses sobre o que é e como funciona a economia) têm o mesmo estatuto das premissas metapsicológicas (que norteiam nosso entendimento e crítica do homo psicologicus). É outra forma de dizer que as determinações econômicas estão em exterioridade ao sujeito de uma maneira diferente que as determinações simbólicas (e ambas diferem ainda da exterioridade das determinações naturais). É fácil colocar tudo no mesmo saco quando percebemos que a fala tem uma lógica que excede a vontade do falante e definimos essa lógica de sobredeterminação como “lógica simbólica”, reduzindo tudo o que é produzido pelo homem, mas que paradoxalmente o determina, a esse mesmo campo ou lógica original. No entanto, a lógica do mercado e as transformações na composição dos preços oscilam independentemente da vontade e/ou da ação de qualquer divã tomado “um a um”: no caso de uma bolha no mercado imobiliário, o preço do aluguel do consultório vai subir, o custo para manter a sala vai ser revertido num preço de custo mais alto por sessão, não importa se for a sessão de um neurótico ou de um psicótico. Uma recomposição da base salarial afetará o ponto de equilíbrio mínimo entre o quanto um consumidor quer e pode pagar, independentemente de se esse analisando específico goza de oferecer mais do que poderá se comprometer a pagar ao curso da análise. Ele terá que se virar com essa variação no valor e custo das coisas, introduzindo a realidade econômica na realidade libidinal da maneira que puder — sonhar com uma “caixa de jóias” nem sempre tem o mesmo valor psíquico, e isso depende também do preço de uma caixa de jóias. Sem respeitar minimamente a diferença entre a autonomia das determinações econômicas e das determinações simbólicas é impossível até mesmo criticar as premissas econômicas — como aquelas da microeconomia e seus “agentes racionais” — a partir dos achados da clínica analítica.

Nossa discussão, no entanto, partiu de uma premissa básica: a de que a psicanálise é um serviço. Argumentamos acima que uma prática que trata cada serviço “caso a caso” irá encontrar tanto percalços na hora de compor seu preço médio — pois não pode estabelecer um preço único, nem pode comparar os preços diferentes que cobra de cada cliente — quanto situações inusitadas — uma vez que isso altera a negociação do preço com cada paciente, permitindo que o analista chegue bastante próximo à extração total do excedente do consumidor. Toda essa discussão depende da ideia de que a psicanálise é uma atividade útil para um consumidor. Ou seja: retirando do preço do serviço os custos com imóvel, prestação do divã, parcela atrasada do financiamento da faculdade privada, conta de luz e telefone, transporte do analista, alimentação, supervisão etc., sobraria aí o pagamento do analista por aquele esforço necessário para a produção de um dado efeito, útil para um consumidor de psicanálise. Mas o que seria esse esforço? Ele tem a estrutura de um serviço?

3 | A atividade do analista

Para dar conta dessa questão, vamos precisar talvez não só retroceder um pouco, como até mesmo virar e correr na outra direção. O que está em jogo é entender o que carateriza uma atividade como um serviço. Podemos partir daquilo que já notamos até aqui, a saber, que um serviço não é essencialmente diferente, do ponto de vista do mercado, de um outro bem qualquer. Falamos sobre o modo como o dinheiro pode comprar tanto garrafas de vinho quanto o serviço de um encanador ou o de um psicanalista. Isso se deve ao fato de que, enquanto equivalente geral, o dinheiro explicita e expressa a equivalência entre produtos e atividades muito diferentes entre si. Mas não só isso. Além de tratar mercadorias de utilidades diferentes como se fossem qualitativamente intercambiáveis, o dinheiro permite que tratemos também mercadorias com a mesma utilidade como se fossem efetivamente iguais, o que não é tão evidente quanto parece: materialmente, nada do que está numa garrafa de refrigerante é o mesmo do que está numa outra garrafa, ao lado, na prateleira do supermercado; nada na atividade de um encanador equivale materialmente à atividade de um outro encanador — mas, quando incluídas no mercado, essas duas atividades são consideradas intercambiáveis entre si, por conta de produzirem o mesmo efeito de saciedade.

Por mais que um quilo de carne seja concretamente diferente de ficar preso no trânsito paulista, a demanda por um churrasco e a demanda por transporte seriam, enquanto demandas, homogeneamente abstratas. Outra maneira de dizer: pessoas trocam coisas diferentes porque têm apetites diferentes, mas esses apetites por objetos heterogêneos não deixam de ser, ambos, apetites, e, portanto, fundamentalmente homogêneos — trata-se de uma falta que tem sempre a mesma qualidade, é falta de alguma coisa. Por mais que as atividades e os materiais envolvidos na produção de um quilo de carne sejam totalmente diferentes daqueles envolvidos na oferta de uma corrida de táxi, a qualidade da vontade que quer, ora a carne, ora o transporte, é a mesma.

Assim, quando falamos anteriormente em “equivalente geral” para descrever o dinheiro, de acordo com essa perspectiva teórica, estávamos falando de uma equivalência formal entre os apetites dos consumidores, heterogêneos somente do ponto de vista das atividades, de seus atores e dos objetos concretos a que visam consumir. O dinheiro pode ser entendido, assim , como equivalente geral de tudo o que é ofertado no mercado (equivalente entre mercadorias) — mas sob a condição prévia de que só existe mercado porque há uma equivalência entre os consumidores de mercadorias (equivalência entre agentes econômicos, que qualificamos, assim, de agentes cujas preferências os tornam únicos). Podemos entender um pouco melhor agora o que significa falarmos em “qualquer vinho” ou “qualquer encanador”, como falamos acima: significa que o valor de um dado produto ou serviço não se refere a ele intrinsecamente — o que está em jogo é o fato de que, pela perspectiva da teoria da “demanda-equivalente”, enquanto atender a uma mesma demanda, um produto ou um prestador de serviço poderia ser substituído por outro materialmente diferente sem alterar seu valor. Questionar se a psicanálise é uma atividade de algum valor de mercado significa, por essa perspectiva, indagar simultaneamente se a análise tem a mesma utilidade para todos os que a consomem e se qualquer um, igualmente capacitado e aplicando as mesmas operações, poderia produzir esse efeito almejado pelo consumidor.

Ora, é exatamente aqui que a coisa degringola, porque, se depender de definir o trabalho do analista pela demanda a que ele atende, nem os analistas nem os analisandos vão nos dar muito respaldo. Vamos combinar que, por “demanda”, continuamos imaginando um apetite que pode ser atendido por um bem consumível — como vimos, para entrar no mercado, de acordo com a teoria microeconômica estruturada em torno da utilidade dos bens, é preciso que uma coisa ou atividade seja o objeto da demanda de alguém, seja útil para alguém. Do mesmo jeito que, quando o encanamento do banheiro dá pau, a gente chama um encanador para resolver o problema, ou quando temos um problema de saúde, a gente vai ao médico, quando estamos deprimidos, tristes, desesperados, em suma, sofrendo, procuramos um psicanalista, certo? Até aí, tudo bem. Acontece que, diferente do encanador ou do médico, o psicanalista não é alguém que resolve o seu problema, pelo menos não necessariamente o problema que você traz pro divã e que justificaria a utilidade da análise.

Simplificando um pouco, propomos o seguinte modelo mínimo dos primeiros passos de uma análise: via de regra, o cliente que procura esse serviço demanda que seu sintoma desapareça — essa é a utilidade que qualificaria a atividade do analista como um trabalho —, mas a entrada em análise pode ser caracterizada justamente como o momento em que o paciente deixa de manifestar interesse exclusivamente em que o sintoma cesse e passa a se interessar também por aquilo que, naquela formação psicopatológica, parece indicar outra coisa, algo oculto ou enigmático a seu respeito — como se o sintoma não fosse em si o maior problema, mas até mesmo uma solução provisória para um outro impasse, esse sim difícil de colocar em palavras. Assim, poderíamos definir o início do tratamento a partir da seguinte inversão: quando procuramos uma análise, supomos que a utilidade do trabalho do psicanalista seria nos livrar da inutilidade do sintoma, no entanto, ao entrar em análise, passamos a considerar o sintoma como uma formação que nos oferece uma satisfação sub-reptícia — e aí quem parece se tornar inútil é o analista. Não só isso: no momento em que começamos a investigar quanto ao uso que o sintoma poderia ter, passamos nós mesmos a elaborar — isso é, a trabalhar. Parece uma caracterização fora de lugar — afinal, quem deveria estar realizando uma atividade tem utilidade para outrem é o analista —, mas veremos mais pra frente que, do ponto de vista da teoria do valor-trabalho, a posição do analisando é mesmo aquela de quem está suando a camisa na labuta. [16]

Esse simples modelo já nos coloca um desafio, caso tentemos justificar a consideração da psicanálise como uma atividade que deve ser remunerada pela utilidade que tem, para além dos custos acessórios e administrativos que a acompanham (luz, aluguel, formação etc.). O problema é, na verdade, duplo: não só é complicado dizer que o analista atende a demanda que leva o paciente a procurá-lo — o que dificulta chamarmos a psicanálise de serviço —, mas também é enganoso dizer que não há transformação concreta alguma em jogo na clínica psicanalítica — como a grande maioria dos analisandos pode atestar. Essa segunda parte do problema é que nos orientará daqui pra frente: que tipo de transformação é essa cujos resultados, mesmo não sendo úteis — isso é, mesmo não respondendo à demanda que traz o analisando ao divã — têm ainda assim um uso possível? [17]

4 | O trabalho na análise

Sendo bastante “econômicos” (sic), podemos dizer que existem três maneiras de entender o caráter abstrato das equivalências entre mercadorias em nossa sociedade. Ou seja, três maneiras de explicar como que é possível que dois objetos tão distintos quanto um quilo de carne bovina e uma corrida de táxi possam se equivaler no mercado. A primeira via parte da esfera do consumo, a segunda foca nas atividades produtivas, no trabalho como fonte da riqueza. A terceira parte da relação entre o consumo e a produção, ou seja, da relação entre valor e o trabalho.

Economistas clássicos como Adam Smith e David Ricardo defenderam que não é o consumo, mas o trabalho, o denominador comum entre as mercadorias: tudo o que está no mercado foi transformado pelo trabalho. [18] Corresponder a uma dada quantidade de tempo de trabalho despendido é o que tanto a carne no açougue quanto o serviço de transporte têm em comum — é esse tempo de trabalho que, uma vez abstraído das propriedades específicas de cada produto ou serviço, nos dão a medida comum, homogênea, entre bens a serem trocados no mercado, uma vez que todos foram transformados pela ação humana de uma maneira ou outra. Essa perspectiva, que não parte tanto de uma teoria da homogeneidade das demandas, mas de uma teoria da homogeneidade das atividades produtivas, não será tampouco aquela que atenderá as nossas necessidades conceituais. Isso porque a relação estabelecida aqui entre o tempo que uma atividade leva para transformar alguma coisa em outra e a forma que os produtos do trabalho adquirem não é de maneira nenhuma esclarecida.

Por mais que a atividade humana transforme uma vaquinha pastando em um filé, ou coloque um carro para circular, levando pessoas de cá pra lá, a ideia de que o valor “absorvido” pelo filé ou pela corrida de táxi a partir dessa ação transformadora vem do tempo e do esforço necessário para efetua-lá não explica como é que os valores de uso que assim adquiriram podem ser trocados entre si, ou seja, a forma da comensurabilidade entre as mercadorias permanece pressuposta, tanto quanto no caso da perspectiva teórica que observamos anteriormente. No primeiro caso, esbarramos numa antropologia que explica a realidade das abstrações no mercado pelo caráter abstrato do apetite de consumo; no segundo, numa antropologia que dá conta desse problema a partir de uma definição abstrata do que seria o trabalho em geral — dispêndio de energia num dado tempo. No primeiro caso, a psicanálise não é um serviço porque o analista não atende a uma demanda; no segundo, a psicanálise não é um trabalho porque o dispêndio de energia associado às transformações concretas do sofrimento do paciente, além de variável de sessão a sessão, vem do próprio analisando.

Por todas as razões que vimos até agora — e por outras mais — as pessoas normalmente procuram um analista ou bem porque foram diretamente referidas a um ou porque tentaram de tudo e nada funcionou. Quando os remédios do médico e do psiquiatra, ou os conselhos do psicólogo, não resolvem, se a gente não tem um xamã ou exorcista à disposição, o que sobra muitas vezes é procurar um analista. O mesmo se dá com o marxismo: a porta de entrada para o universo da tal luta de classes — essa ideia que nem uma classe nem outra defende — costuma ser mesmo o desespero. E assim, tendo passado pela teoria do consumidor, pela teoria do trabalho, e não tendo por perto nenhum padre capaz de explicar os “melindres teológicos” das mercadorias, o que sobra é nos voltarmos para teoria marxista da forma do valor.

A grande inovação de Marx foi — nas palavras do próprio — “examinar criticamente a dupla natureza do trabalho contido nas mercadorias”. [19] Mas o que diabos significa essa “dupla natureza”? Muito esquematicamente, Marx propõe o seguinte movimento: observa que a mercadoria tem dois aspectos, seu valor de uso — que se refere às suas propriedades concretas, consumíveis — e seu valor — expresso como uma dada proporção, na relação de troca com outra mercadoria — e aí se pergunta sobre o modo como essa divisão se reflete na esfera do trabalho produtor de mercadorias. Esse trabalho não pode apenas ser entendido como uma série de transformações qualitativas e determinadas — aquelas que transformam a nossa vaquinha pastando num filé embrulhado a vácuo —, ou seja, como um trabalho que produz um valor de uso; ele precisa ainda ser um trabalho que produz valor, essa dimensão das mercadorias que é indiferente ao seu caráter concreto e qualitativo, abstraída de suas determinações heterogêneas. A essa primeira dimensão, responsável pela transformação de um dado material, Marx deu o nome de “trabalho concreto”; à segunda, responsável pela formação da mercadoria, deu o nome de “trabalho abstrato”.

Agora, o fundamental é entender que Marx não estava apenas “completando” a análise dos economistas clássicos, introduzindo um pressuposto que faltava à teoria geral do trabalho humano como fonte de toda riqueza. Pelo contrário, ao invés de pressupor que o homem tem essa ou aquela capacidade, essa ou aquela essência, Marx estava querendo demonstrar que esse caráter homogêneo que o trabalho imprime em seus produtos é historicamente condicionado pelo sistema de produção e circulação de mercadorias. Ou seja, é só no modo de produção capitalista que o trabalho adquire esse duplo caráter — e, apesar de pouco comentado, isso vale não só para o trabalho abstrato, mas também para o trabalho concreto, que só pode ser reduzido a esse aspecto puramente funcional, de transformação do que é múltiplo e indeterminado em algo que tem uma finalidade determinada, uma vez contraposto a essa dimensão abstrata e indiferente que constitui sua “segunda natureza”. Pois bem, a hipótese metaeconômica de Marx — a hipótese que justifica sua crítica à economia política — é que o trabalho na sua dimensão homogênea se torna a origem da riqueza apenas num modo de produção em que os produtos transformados pelo homem são trocados como mercadorias.

Resumindo: no modo de produção capitalista, definido como aquele em que a produção visa diretamente à troca e só indiretamente ao consumo (e, dentro da esfera do consumo, visa diretamente ao consumo para a produção e, indiretamente, ao consumo para a subsistência), o trabalho e os seus produtos são mercadorias. Os produtos do trabalho, nessa situação, apresentam, assim, duas dimensões ou “naturezas”: tomados um a um, são valores de uso, coisas que têm utilidade para alguém devido às suas qualidades concretas; e, tomadas em relação — tanto de um por tanto de outro —, são valores de troca, a expressão de uma dada proporcionalidade invariável abstrata, que nos permite relacionar a quantidade x de A com y de B, sejam A e B quaisquer mercadorias. Essa forma, produzida pela equivalência entre produtos do trabalho, em seguida pode ser “revelada” na própria esfera produtiva, na medida em que agora nos perguntamos o que esses diferentes trabalhos têm em comum — a resposta própria à organização do trabalho no capitalismo industrial foi o “tempo”, o tempo “socialmente necessário” para qualquer um produzir uma mercadoria igual, ou seja, o tempo de trabalho para a reprodução de um dado produto.

O que, por fim, tudo isso tem a ver com o nosso singelo problema [20] de entender o trabalho do analista? Como acabamos de ver, a divisão entre trabalho concreto e trabalho abstrato, consequência do papel da forma-mercadoria em nosso modo de produção atual, divide qualquer atividade produtora de mercadorias em duas dimensões: por um lado, há o aspecto transformador da atividade, aquele que concretamente imbui um dado produto de qualidades determinadas; por outro, há o aspecto homogêneo dessa mesma atividade, que é legível apenas retroativamente, uma vez que os produtos do trabalho, equiparados no mercado, nos revelam que o tempo de produção que realmente constitui o valor de alguma coisa é aquele necessário para reproduzir uma dada transformação, e não o tempo concreto que levamos para realizá-la individualmente. Por mais que tudo isso pareça bastante contraintuitivo, o fato é que essa distinção nos permite antever uma perspectiva na qual a psicanálise pode, sim, ser entendida como uma prática produtiva, a saber, aquela que afirma que o analisando é quem efetua o trabalho concreto da análise, enquanto que o analista dá a essa elaboração uma forma social.

Ou seja, em termos da estrutura econômica da prática analítica, o que acontece é que o analisando faz um certo esforço. Esse esforço não é uma atividade produtiva no sentido que estudamos acima, pois seus resultados não têm utilidade social — não podem ser comparados com as elaborações de outros analisandos, nem podem ser consumidos por outra pessoa. No entanto, a presença do analista, que não participa da transformação do material, dá a forma de trabalho socialmente válido a esse esforço de fala, dá a ele o que Marx chamava de “validação social” [Geltungsverhältnis], [21] e que na psicanálise aparece como o questionamento sobre a quem se endereça o sintoma do analisando — o que chamamos, lá em cima, de “regras intrínsecas” da fala. Como discutimos anteriormente — quando falamos da regra da livre associação e, em seguida, sobre a inutilidade do sintoma — o trabalho do analista é, primeiramente, o de evitar realizar qualquer trabalho concreto, para que isso revele quem é o outro para quem o sintoma do analisando teria alguma utilidade. Esse enquadre formal mínimo — atrelar a fala de uma pessoa a um outro ausente para quem aquela produção teria alguma utilidade — pode ser entendido como a dimensão econômica da relação transferencial.

Muito bem, achamos — afinal! — uma visão da economia capaz de enquadrar a psicanálise no campo do trabalho sem comprometer a sua especificidade. A questão é que a teoria marxista não é uma teoria econômica — no sentido de uma teoria que propõe modelos do funcionamento da economia —; é uma teoria que critica a economia política. Como vimos, a questão toda é que o modo de produção capitalista produz também seus pressupostos: não produz só a mercadoria, mas também o conceito de trabalho que seria “essencialmente” produtor de mercadoria. Não satisfaz só os apetites, como informa a própria equivalência entre os apetites. Pois então: como fica a psicanálise aqui? Se, por um lado, a gente viu que essa prática não seria um bom exemplo para os manuais correntes de teoria econômica, o que poderia significar que ela é informada por outra coisa que não a forma-mercadoria; por outro, ela pode muito bem ser entendida como uma maneira de estender o alcance do mercado, já que aquilo que não servia a ninguém, de repente, circulando da boca do analisando ao ouvido do analista, revela ter uma utilidade social sub-reptícia e acaba participando da composição de uma atividade produtiva. Aqui a gente poderia inclusive chamar a atenção para o fato de que o analista acaba sendo um pouco como um banco, que dá as condições para que uma outra pessoa possa mobilizar as forças produtivas e entrar com seu serviço no mercado — para, por fim, devolver o investimento inicial, com juros, para a instituição. Com o corolário de que muitos analisandos que passam por uma análise se tornam eles mesmos analistas, de modo que, poderíamos retrucar, no fim das contas ele passa a ser remunerado pelo seu papel na composição de um trabalho não remunerado que realizou durante a sua própria análise. A definição de Lacan de que o final da análise é a passagem do paciente para a posição de analista acaba servindo como uma maneira de explicar a viabilidade econômica dessa prática: cada analisando recebe pelo dispêndio de força de trabalho que realizou em sua própria análise quando se torna um analista, e passa a cobrar as sessões de um outro paciente etc..

Mas tem um porém. É verdade que a relação entre trabalho concreto e trabalho abstrato proposta por Marx preserva, de alguma maneira, dentro do campo econômico a distinção entre a elaboração do analisando e a posição do analista. Mas no modo de produção capitalista não é possível pensar nessas duas dimensões de maneira separada: trabalho concreto e abstrato são duas dimensões de uma mesma atividade; o trabalho abstrato é a marca da inclusão dos trabalhos concretos na esfera da forma mercadoria — não faz sentido colocar essas duas dimensões lado a lado. Não é possível, stricto sensu, falarmos em uma atividade cuja dimensão concreta, localizada no tempo e no espaço, é ser a mediação social de uma outra. Marx realmente nos mostra que o capitalismo coloca a dimensão abstrata e social do trabalho no centro do modo de produção — uma vez que a produção e o consumo são apenas etapas intermediárias no processo de circulação e valorização de capital —, mas todo o processo produtivo depende justamente da superposição dessas duas dimensões: para extrair mais-valia do trabalho é necessário que eu pague a força de trabalho de acordo com o tempo de reprodução do trabalhador, enquanto consumo essa mercadoria de acordo com sua capacidade de trabalho concreta.

Mas onde encontraríamos uma teoria do trabalho compatível com as categorias de Marx, ou seja, que considere que o trabalho como mediação social tem de ser pensado em sua “dupla natureza”; e que nem por isso seja aquela em jogo no modo de produção capitalista, já que rompe com a atomização (contraditória) dos atores produtivos e de sua inscrição abstrata no processo de produção? Esse era o problema de um cara chamado Lenin, que teve a ideia paradoxal de um “revolucionário profissional” — uma teoria da atividade militante cuja principal função seria a de servir como meio para a autoemancipação de um outro. Mas se a gente já se assusta pensando na dimensão econômica da psicanálise, imagina na política…

Resumo da ópera

1 | Os debates sobre a normatividade na prática analítica focam nos problemas da transferência, enquanto o debate sobre as práticas econômicas da psicanálise afetaria o próprio “discurso do analista”;

2 | A precificação de uma sessão pode ser entendida sob a ótica de uma negociação em que o psicanalista sempre pode pedir um pouco mais;

3 | Essa possibilidade na composição do preço se deve, em parte, à relação entre a atividade analítica e a demanda por análise, relação que não configura a de um serviço;

4 | Encontramos na teoria do trabalho de Marx uma distinção que preserva as propriedades dessa relação contraditória entre meio e fins em jogo na relação entre analista e analisando;

5 | Mas a disposição dessas duas categorias — trabalho abstrato e trabalho concreto — na psicanálise e na organização social do trabalho no capitalismo não é a mesma.

REFERÊNCIAS

AGAMBEN, Giorgio (2011) Altíssima pobreza. São Paulo: Boitempo, 2014.

ARTOUS, Antoine (2003) Travail et émancipation sociale. Paris: Syllepse.

CHECCHIA, Marcelo (2015) Poder e política na clínica psicanalítica. São Paulo: Annablume.

DUPUY, Jean-Pierre Philosophical foundations for a new concept of equilibrium in the social sciences. Philosophical studies, Amsterdam, v. 100, n. 3, pp. 323-345, 2000.

DUNKER, Christian (2015) Mal-estar, sofrimento e sintoma. São Paulo: Boitempo.

FINK, Bruce (2007) Fundamentals of psychoanalytic technique. Nova York: W. W. Norton & Co.

FREUD, Sigmund (1911-1913) Obras completas, vol. 10. Trad. P. C. de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

HEINRICH, Michael (2004) Introduction to the three volumes of Karl Marx’s Capital. Trad. A. Locascio. Nova York: Monthly Review, 2012.

HUNT, Emery Kay (1979) História do pensamento econômico. J. R. B. Azevedo; M. J. C. Monteiro. São Paulo: Campus, 1988.

JORLAND, Gérard (1995) Les paradoxes du Capital. Paris: Odile Jacob.

LACAN, Jacques (1966) Escritos. Trad. V. Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

LIMA, Jeremias Ferraz (1996) Psicanálise do dinheiro. Rio de Janeiro: Mauad.

MARTIN, Pierre (1997) Dinheiro e psicanálise. Rio de Janeiro: RevinteR

MARX, Karl (1867) Capital: Volume I. Trad. R. Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013.

MAS-COLELL, Andreu; WHINSTON, Michael Dennis; GREEN, Jerry R. (2006) Microeconomic theory. Nova York: Oxford University Press Inc.

NEUMANN, John; MORGENSTERN, Oscar (1953) Theory of games and economic behavior. Princeton: Princeton Press.

PAULANI, Leda (2005) Modernidade e discurso econômico. São Paulo: Boitempo.

ROUDINESCO, Elisabeth (1999) Por que a psicanálise? Trad. V. Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

RUBIN, Illich (1926) História do pensamento econômico. Trad. R. Enderle. Rio de Janeiro: UFRJ, 2014.

TUPINAMBÁ, Gabriel (2014) A psicanálise é um trabalho? Uma profissão impossível e o conceito marxista de trabalho. Tempo psicanalítico, Rio de Janeiro, v. 46, n. 1, pp. 27-43.

VARIAN, Hal (2006) Microeconomia: princípios básicos. Trad. M. J. C. Monteiro; R. Doninelli. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

ŽIŽEK, Slavoj (2006) Parallax view. Massachusetts: MIT Press.

* Daniel Dantas de Castro ([email protected]): Graduado em Economia e Mestre em Teoria Econômica pela Universidade de São Paulo, trabalha atualmente para as grandes instituições financeiras que reproduzem o D – D’.

** Gabriel Tupinambá ([email protected]): Doutor em Filosofia pela European Graduate School, coordena o Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia e trabalha como profissional autônomo no campo da psicoterapia popular, às vezes produzindo efeitos analíticos.

[1] Um livro que demonstra esse trajeto de maneira emblemática, e que é notável também por não simplesmente retraçá-lo, mas tensioná-lo ao limite, é Poder e política na clínica psicanalítica (Annablume, 2015).

[2] Acrobacia retórica através da qual um psicanalista afirma (a) que a crítica dirigida à psicanálise não é valida, (b) que ninguém levou essa crítica tão a sério quanto o próprio Lacan, como ficaria demonstrado na aula “x” do Seminário “y”, e (c) que é o seu interlocutor que, “não considerando a dimensão do gozo”, tem compromissos implícitos com o objeto de sua suposta crítica. Especialistas nas artes da negação reconhecerão aqui aspectos da “lógica da chaleira” (Cf. Capítulo III de A interpretação dos sonhos).

[3] Importante contribuição à obscura arte de transformar semelhanças e homofonias em isomorfismos desqualificados, conhecida como “psicanalogia”.

[4] Enquanto a bibliografia sobre as práticas econômicas da psicanálise é escassa como o dinheiro, a bibliografia que trata o trato com o dinheiro como uma formação sintomática é abundante como o lucro. Para conhecer o sabor do bolo basta uma colherada, sugerimos assim o volume Goza! Capitalismo, globalização e psicanálise (Ágalma, 1997), cujas contribuições, em sua variedade, servem de exemplo para diferentes aspectos da discussão que se segue. Menção honrosa para o texto “Por que o ICMS não é aplicável à sessão de psicanálise?”. Citamos ainda outros dois volumes, um pela originalidade — Psicanálise do dinheiro (Mauad, 1996) — e outro pela obscuridade — Dinheiro e psicanálise (Revinter, 1997).

[5] Aproveitamos para agradecer as críticas e ideias propostas por Clarisse Gurgel, que nos ajudou principalmente com as duas seções finais do texto.

[6] A historiadora da psicanálise Elisabeth Roudinesco delimitou as condições simbólicas da análise da seguinte maneira: para a regra da associação livre funcionar é preciso (1) um regime político onde possamos falar o que queremos, ou seja, uma sociedade liberal e (2) um regime onde a alteridade fundadora das leis não seja considerada transcendental, ou seja, uma sociedade secular (Roudinesco, 1999).

[7] É comum no ensino da microeconomia o uso de manuais. Aqui nossa referência básica é Varian (2006) e Mas-Collel (2006).

[8] É importante distinguir a “forma-dinheiro” do papel da moeda como meio de circulação que serve de intermédio entre mercadorias. A moeda já funcionava como meio de circulação desde os gregos, mediando a troca entre mercadorias, mas só no capitalismo esse mediador das trocas tornou-se efetivamente um fim em si mesmo, e esse circuito, do dinheiro às mercadorias e de volta para mais dinheiro, veio a ser determinante do modo de produção. Um pouco de Marx sempre ajuda: a reconstrução da gênese da forma-dinheiro, do capítulo 1 ao 3 do primeiro volume de O capital (Boitempo, 2013), ainda é insubstituível.

[9] Para entender não o papel da singularidade no discurso analítico — bem mais complexo —, mas seu lugar privilegiado no discurso dos psicanalistas, favor se referir à Mal-Estar, sofrimento e sintoma (Boitempo, 2015, pp. 154-166).

[10] Um resumão de todas essas categorias pode ser encontrado nos artigos de Freud sobre a técnica psicanalítica, compilados em Obras completas [1911-1913] (Companhia das Letras, 2010).

[11] Essa ideia de que o manejo do tempo da sessão faz parte da prática clínica psicanalítica foi desenvolvida em grande parte por Jacques Lacan. Para uma crítica da sessão “standard”, ver “Variantes do tratamento-padrão” em Escritos (1998)

[12] O incrível é que, por conta do aspecto variável e singular do tratamento, mais difícil do que falar da “singularidade”, do “indizível” e tal, acaba ser falar dessas práticas comuns e ordinárias — cujo único meio de identificar e decantar se torna as conversas de bar entre analisandos. Como sempre, nossos “fellow americans”, com sua atitude de “no-bullshit”, que às vezes faz bem invejar, saíram na frente dos franceses aqui — um pequeno manual da técnica psicanalítica, que cobre desde a discussão com o analisando sobre o pagamento até uma proposta de análise à distância, é o livro de Bruce Fink Fundamentals of psychoanalytic technique (W. W. Norton & Co, 2007).

[13] O excedente virtual do preço de reserva de cada um não é o mesmo que a mais-valia. O primeiro é um excedente “subjetivo” precificável a partir do consumo individual, enquanto que o segundo é um excedente “objetivo” que é absorvido pela mercadoria no processo de produção e realizado no processo de circulação, ou seja, um excedente relacionado ao processo de exploração do trabalho.

[14] Vale a pena conferir diretamente a letra do texto de Neumann e Morgenstern, os autores da “bíblia” da teoria da decisão racional Theory of games and economic behavior (Princeton, 1953). Os capítulos sobre as limitações da matematização em economia (1.3) e sobre o problema do comportamento racional (2.1) já dão uma ideia de como os autores diferenciam a modelagem matemática da modelagem realizada de acordo com certos preceitos ideológicos. Nem todo modelo econômico precisa partir da assunção de agentes econômicos individuais que visam maximizar ganhos e minimizar perdas. Existem, portanto, duas limitações diferentes para o discurso econômico baseado nos modelos matemáticos: as limitações da modelagem formal de fenômenos que envolvem a liberdade (problema mais geral, e com o qual a psicanálise também lida, à sua maneira) e as limitações advindas dos pressupostos com os quais construímos nossos modelos formais. Uma crítica da racionalidade econômica tomada como padrão da racionalidade em geral pode ser encontrada em: Modernidade e discurso econômico (Boitempo, 2005).

[15] Jean-Pierre Dupuy, por exemplo, demonstra como há bastante espaço para subversões dentro da racionalidade econômica com o seu artigo “Philosophical foundations for a new concept of equilibrium in the social sciences”, em Philosophical studies (Kluwer, 2000).

[16] Essa ideia foi desenvolvida em algum detalhe (mas também com alguns problemas) em um outro texto: “A psicanálise é um trabalho? Uma profissão impossível e o conceito marxista de trabalho”, publicado na Tempo psicanalítico (2014).

[17] O filósofo italiano Giorgio Agamben apontou para o déficit atual no pensamento crítico de uma teoria do uso. Ver Altíssima pobreza (Boitempo, 2014), pp. 127-149. Qual a diferença entre uso, valor de uso e utilidade?

[18] Para dar uma geral na história do pensamento econômico clássico, duas perspectivas: a marxista, de Rubin (UFRJ, 2014), e a liberal-crítica, de Hunt (Campus, 1988).

[19] Marx (2013, p. 115).

[20] É essencial — mas talvez um pouco fora do escopo deste trabalho — notar que, enquanto as teorias econômicas que vimos afirmam que o caráter abstrato do mercado vem de uma operação de abstração mental — seja pela expectativa que temos de nos saciar com um dado objeto, seja pela capacidade do homem de antecipar como irá transformar um dado material —, a teoria marxista defende que o trabalho abstrato é uma abstração real: um processo de abstrair das propriedades determinadas e diferentes que não acontece na cabeça da gente, mas na prática efetiva, na realidade do ato de troca, independentemente do que os agentes dessa atividade possam acreditar ou imaginar.

[21] Para os interessados: Heinrich (2004) e Artous (2003).

Originalmente publicado na Revista Lacuna, n. Zero, publicação recentemente idealizada para debates acerca da psicanálise na cultura.